Me interesa situar un punto que se presenta a menudo en la clínica, pero que también se articula con ciertos temas legales: el concepto de riesgo cierto e inminente. Se presenta habitualmente en varios dispositivos clínicos que están en relación a la urgencia, también en dispositivos hospitalarios, como una guardia, una sala de internación, una admisión, en los que suele presentarse esta pregunta: ¿este paciente está en riesgo? ¿en qué medida? ¿Es un riesgo para sí o para terceros?

No es una pregunta menor, porque muchas veces de ella dependen las intervenciones que hará el profesional: criterios de internación, criterios de derivación a hospital de día, criterios para hacer determinadas intervenciones u operaciones. A veces esta pregunta se responde intuitivamente, o bien a partir de los años de experiencia del practicante, a veces hay protocolos o cuestionarios de los que pueden servirse los profesionales.

Pero en el ámbito psicoanalítico, por fuera de la intuición o la experiencia, nos interesa situar qué categorías o conceptos nos permitirían construir un criterio de respuesta a esa pregunta: ¿cuándo y cómo podemos distinguir en el paciente los datos del riesgo para sí o para terceros que se ubican en la Ley de Salud Mental?

Para la ley, un “riesgo cierto e inminente” se refiere a una situación donde el peligro de daño es evidente y se espera que ocurra muy pronto. Es decir, es un peligro que ya es conocido como verdadero, seguro e indudable, y que amenaza o causa perjuicio a la vida o integridad física de una persona o de terceros. El riesgo cierto e inminente se caracteriza por:

- Certeza: el daño no es probable, sino que se espera que ocurra de manera inevitable.

- Inminencia: el daño está a punto de ocurrir, muy cercano en el tiempo.

- Gravedad: el daño puede ser grave, permanente o incluso mortal.

Esos criterios dependen de varios elementos, uno de ellos es el diagnóstico, y serán diferentes los criterios según si se trata de una neurosis o una psicosis. Me centraré en este texto en la neurosis, para abordar un punto central que se relaciona al riesgo, que podemos llamar las variaciones del fantasma.

En la clínica de la neurosis, la función del fantasma permite mantener de un modo más o menos estable la relación entre el sujeto y el objeto a causa de deseo, lo cual permite al sujeto sostenerse en su relación al deseo. Cuando por diferentes causas, algo de esa relación estable falla, se producen distintas manifestaciones. Sería difícil agotar todas las manifestaciones posibles de eso que falla en el fantasma, pero en principio podemos ubicar tres principales: la angustia, el síntoma, y la inhibición.

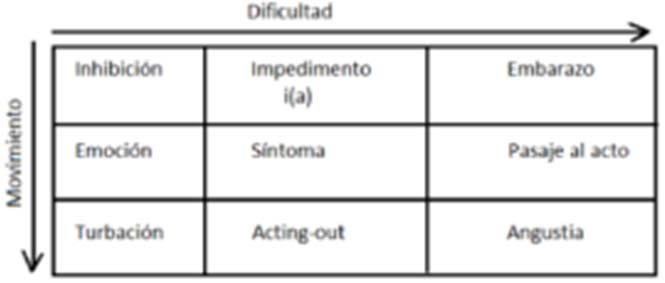

Lacan sitúa en el Seminario 10 una compleja articulación que se produce entre estos tres conceptos, construyendo una clínica que se produce en el entrecruzamiento de los tres como si fuera un cuadro de doble entrada, en los que puede articularse por ejemplo la inhibición con el síntoma, o el síntoma con la angustia. Esa compleja articulación es la que nos servirá para retomar nuestra pregunta, en relación a los criterios de riesgo cierto e inminente, y por eso analizaremos el cuadro que propone Lacan.

El cuadro de Lacan es el siguiente:

Como vemos, los tres conceptos centrales de inhibición, síntoma y angustia se ubican al modo de un cuadro de doble entrada, en el que cada concepto se articula con el anterior, generando un nuevo concepto que es producido por los dos: por ejemplo, si en el primer eje se articula la inhibición con el síntoma, eso da el impedimento. Pero como es un cuadro de doble entrada, también se articula la inhibición con el síntoma en el segundo eje, y eso da la emoción.

Los dos ejes, horizontal y vertical, son el de la dificultad y el movimiento, situándolos en una dimensión ascendente: de menor dificultad a mayor dificultad, y de menor movimiento a mayor movimiento. Esos dos ejes, dificultad y movimiento, se relacionan con el fantasma: ubican cómo son los acercamientos/alejamientos del sujeto a la presentificación del objeto a, que sería el punto de la angustia. Pero son diferentes entre sí.

El eje de la dificultad se ubica en el registro subjetivo, lo que llamaríamos el pensamiento, la dificultad que se puede registrar, pensar, imaginar, sea consciente o inconscientemente. El eje del movimiento se ubica en el registro corporal, lo que se experimenta en el cuerpo o lo que se siente, consciente o inconscientemente.

Con este cuadro entonces ubicaremos algunas de las coordenadas de lo que situamos como riesgo para sí o para terceros. ¿En qué medida un sujeto puede estar inhibido en su deseo -en su relación a la manifestación clínica de depresión-, o en qué punto está más cerca del acting o el pasaje al acto? Lo interesante que tiene este cuadro es su movilidad, donde puede pasarse de un casillero a otro, es decir que los casilleros son móviles, tal como lo encontramos en la clínica.

Lo iniciaremos en la inhibición. En la inhibición, el eje de la dificultad está en menos, y el del movimiento también en menos. Esto implica que cuando un sujeto está inhibido, hace poco, piensa poco, siente poco, y además, habitualmente no percibe demasiado su propia inhibición. La inhibición se asocia con la interrupción o la caída del deseo, y eso puede manifestarse como dificultad para hacer, pensar, actuar, decidir, incluso puede manifestarse con características de lo que comúnmente se llama depresión.

Cuando la inhibición se articula con el síntoma en el eje de la dificultad, y el eje de la dificultad aumenta -del menos avanza hacia el más-, se produce el impedimento. El impedimento es el punto donde la inhibición se vuelve sintomática, es decir que la inhibición se registra, se siente. Como decíamos antes, la inhibición puede no percibirse, pero cuando el sujeto se ubica en el impedimento, sí la percibe, lo cual se subjetiva al modo de: quiero pero no puedo. Un ejemplo es la timidez: quiero hablar pero no puedo, quiero hacer pero no puedo. La inhibición entonces se sintomatiza, lo cual implica que se percibe, pero además que el sujeto se pregunta por ella. Por otro lado, cuando la inhibición se articula con el síntoma en el eje del movimiento, y el eje del movimiento aumenta -del menos avanza hacia el más-, se produce la emoción. La emoción se produce en el registro corporal, en el sentido de un cuerpo afectado por la inhibición que se sintomatiza, una emoción que puede manifestarse como movimientos inespecíficos, sensaciones corporales, tics, intentos fallidos de hacer algo, etc.

En el siguiente paso, tanto en el eje horizontal como en el vertical, es cuando la inhibición se articula con la angustia. Allí toman más cercanía al riesgo.

En el eje horizontal, el de la dificultad, cuando la inhibición se articula con la angustia se produce el máximo de dificultad. De este modo, una inhibición que ya no se vive como impedimento sino como angustia y en estado de máxima dificultad, es llamada por Lacan embarazo. El embarazo implica la dimensión del “trágame tierra”, es ese punto donde ya no es “quiero pero no puedo” como lo era el impedimento, sino que es la escena misma la que se vuelve insoportable, el sujeto se ubica al modo del querer huir, salir de la escena. El embarazo puede situarse como la máxima barra puesta sobre el sujeto, donde el fantasma ha dejado de funcionar como mediación para el sujeto.

El riesgo que se produce allí, es porque el embarazo se articula, en el cuadro de doble entrada, con el pasaje al acto. De modo que el sujeto puede pasar del embarazo al pasaje al acto. Esto se produce no como querer huir o salir de la escena, sino efectivamente como la ruptura de la escena, la huida, la salida.

El pasaje al acto es el criterio central de riesgo: el pasaje al acto toma muchas formas, como un intento de suicidio, una conducta autolesiva, una conducta de agresión hacia otros, o incluso un suicidio consumado o un acto de violencia hacia otros.

Pero antes de llegar al pasaje al acto, que implica el riesgo ya consumado -ya ocurrió, ya es tarde para prevenir-, es posible orientarse, y quizás prevenirlo, mediante las formas clínicas que toma el embarazo. El embarazo puede “avisar” del riesgo de un pasaje al acto, es decir del riesgo cierto o inminente.

Para Lacan el fantasma es el sostén del deseo, por eso el embarazo puede ser la puerta de entrada al pasaje al acto, donde el fantasma ya no funciona, lo cual implica que no sostiene al deseo.

En el eje vertical, en el punto donde la inhibición se articula con la angustia en el máximo de movimiento, se produce la turbación. La turbación es el punto donde Lacan ubica un movimiento máximo pero angustiado e inhibido, lo cual toma la forma que habitualmente llamamos un “ataque”: el ataque histérico, el ataque de angustia, el ataque de pánico, donde el cuerpo pierde su control y su potencia y se derrumba. Lacan usa la palabra latina esmagare: el desmayo, la caída. Ese “esmagare” no es el “tragame tierra” del embarazo, sino la dimensión donde el cuerpo está caído de todas sus funciones.

La turbación, en el mismo cuadro, puede pasar hacia la siguiente posición, que es el acting out. Entonces, del mismo modo que antes veíamos el riesgo que se produce entre el embarazo y el pasaje al acto, aquí podemos ubicar el riesgo entre la turbación y el acting out.

El acting out es descripto por Lacan como una mostración del objeto que ha sido desalojado de la escena, una mostración al Otro, que habitualmente tiene una forma riesgosa. Por ejemplo las fantasías de suicidio, los accidentes semi-voluntarios, los cortes en el cuerpo, toda una serie de conductas de riesgo que si bien no son tan graves como el pasaje al acto, se relacionan con él.

De modo que la turbación es también un “aviso” del acting out, por lo que también es útil para la escucha analítica poder ubicar sus variables clínicas, con el fin de intervenir, si es posible, antes que se produzca el acting.

Y por último, el acting out es en sí mismo un riesgo, pero paradojalmente, puede también servir como aviso de un riesgo mayor que es el pasaje al acto. Esto ocurre porque también hay una cercanía en las posiciones del cuadro entre acting y pasaje al acto. De modo que sobre el acting, si bien implica un riesgo, es también posible operar analíticamente con el fin de intentar evitar el pasaje al acto.

Así, podemos ubicar dos dimensiones muy útiles en la clínica, la turbación y el embarazo, como modos de situar variables del riesgo cierto o inminente, en la medida en que “avisan” de la posible cercanía del acting out o el pasaje al acto, respectivamente. Y agregar en esa lista al acting out que, a su vez, avisa de la posible cercanía del pasaje al acto.

Tres dimensiones clínicas, turbación, embarazo y acting out, que sitúan en la clínica psicoanalítica, las variables del riesgo cierto o inminente, para sí o para terceros.

Obra de Julieta Cantarelli